Kreativ fotografieren 9: Das Objektiv; Brennweite

Das Objektiv ist in der Fotografie mindestens so wichtig, wie die Kamera. In einer kleinen Serie an Episoden erkläre ich die wichtigsten Eigenschaften von Objektiven und beginne mit der Brennweite, neben der Lichtstärke sicher die wichtigste.

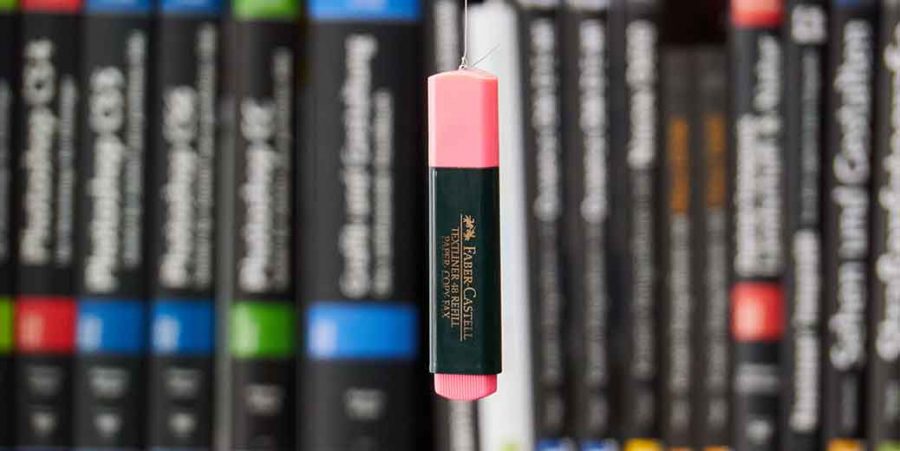

Kreativ fotografieren 9: Das Objektiv; Brennweite Beitrag anzeigen